世界の船を引っ張って

** パナマ運河滞在記(1) **

| HOME | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 付記 |

第1部:パナマ運河の曳船機関車(Towing Locomotive)

みなさん、「パナマ運河」の名前は良くご存じですよね。南北アメリカ大陸の繋ぎ目、一番狭くなっているパナマ地峡に作られた運河で、南米大陸の南端ホーン岬の荒海を除けば太平洋と大西洋とを結ぶ唯一の航路です。

1965年以来ここで船の通過をサポートしている機関車は日本から納入されたものだということもご存じでしたか? 開通以来約50年稼働してきた初代機関車は米国GE(General Electric)社製でしたが、能力の3倍アップを実現して1962年以来納入された2代目、1999年にハイテク化でモデルチェンジを図った3代目はいずれも日本製の電気機関車です。

|

| 機関車の補助でガツンロックを通過する貨物船 |

パナマ運河は1914年(大正3年)アメリカ合衆国の手によって完成され、太平洋と大西洋とが短距離で結ばれることになりました。熱帯のジャングルを切り開き、膨大な土木作業に従事した人々はマラリアなどに悩まされ多くの犠牲者を出しましたが、南米大陸南端のホーン岬を迂回する航路に比べて大幅な日程短縮を実現し、海運界に大きな経済的効果をもたらしました。この建設工事に一人の日本人が参加していたこともあまり広くは知られていないようですが、この人の名前は「青山 士(アキラ)※」といい、単身パナマ運河建設工事に参加し、土木技師として工事設計に従事したと伝えられています。帰国後荒川放水路の建設、信濃川の治水工事にも貢献した人です。

(※参考:ウィキペディア 青山 士)

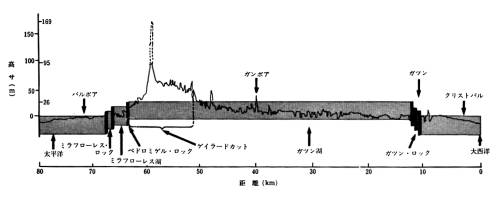

パナマ運河は土木作業量を減らすために、高い山は切り拓きましたが海面レベルまで掘り下げず、ダムによってチャグレス川を堰き止めて人造湖(ガツン湖)を作り、航路の大部分を占めるガツン湖とゲイラード・カットと呼ばれる切り通し部分では船は自力で航行します。その両端には水位を調節するため水門を備えた堰を設け、船を海面上26メートルのガツン湖のレベルまで上昇させて通過させる仕組みになっています。

|

| パナマ運河断面図 |

この水門堰(閘門:Lock ロック)はこの26メートルの水位差を3段の堰で上下させるもので、太平洋側に2段のミラフローレス・ロックと1段のペドロミゲル・ロックが、大西洋側には船を一気に3段で昇降させるガツン・ロックがあります。ロックの各段は、船を収容する水室(チャンバー)の幅34m、長さ約330mで、6〜7万トン級の船がぎりぎり入れる程度です。このような狭い場所で船を操り、水位調節の渦に対してゲートや岸にぶつからないように、水門堰では両岸を走る電気機関車からワイヤー・ケーブルを船に繋いでコントロールしています。この機関車は狭いチャンバーに船を導き、水門にぶつからないようブレーキをかけ、渦や風に対しても船が移動しないようにしっかりと保持する役目を果たします。

運河を管理運営していた米国のパナマ運河会社は、開通50周年の記念事業として開通以来増加してきた交通量に対処するため、老朽化した設備を更新する一連の改良計画を策定し、その中に曳船機関車の取り替えを盛り込みました。建設以来この機関車は米国GE社がほとんど独占的に納入していましたが、パナマ運河会社はこれを国際入札で調達することを決め、昭和34(1959)年入札への招請が出されました。

当時はまだアメリカへの重工業製品の輸出は世界的にも少なく、特殊な用途の機関車という理由もあり、日欧の有力企業は入札に参加せず、応札したのは米国の4社と我々(商社M、製造T/K連合:(注)付記3製造メーカー)だけでした。このときも我々が1番札でしたが、全部の入札仕様が運河会社の満足するようなものでなく、運河会社の仕様書にも不備があることがわかり、翌35(1960)年あらためて再入札が行われ、我々が再度1番札を獲得しました。しかし2番札の米国メーカーがバイアメリカン法を盾に、優先買い付けを主張し、国防上の重要施設に外国製品を導入することに反対と、米国議会にも取り上げられ簡単に運河会社だけで決定できなくなりました。当時の報道によると、このときのいきさつは国防動員局に決定が一任され、日本の鉄道技術について調査に来た陸軍省(パナマ運河会社は陸軍省の直接監督下にあった)の技術顧問らが当時ビジネス特急「こだま」を成功させ、新幹線開発にも参加しているメーカーの技術力を高く評価した報告に基づいて日本への発注を決めたとされています(昭和35年5月12日:朝日新聞、ほか)。日本側でも手を拱いていたわけではなく、商社を中心に外務省を通して働きかけるなど、受注への努力はしていました。この当時受注に努力された先達たちはほとんど冥界の人となっていますが、このプロジェクトの一員として働いた私は心からご冥福を祈っています。

| |

|

| |

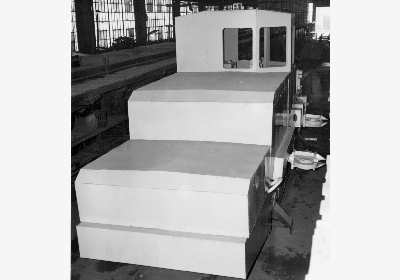

こうした経緯で試作車6両が完成、船積みしたのは昭和36(1961)年末、現地に搬入されて実地試験に入ったのが翌年の1月でした。製造メーカーから数名の技術者が現地に出向き、運河会社の技術者と一緒にさらに各種の過酷なテストが実施されました。現地の線路状況、牽引作業状況など十分な知識がなかったこともあり、いろいろトラブルも生じましたが、その都度対策を実施、改良を重ねました。このときの試作車はのちに量産車を完納してから、日本に引き取り量産車並みに改造を施しました。予想外のトラブルはあったものの、この機関車の性能は運河当局者の期待を上回るものだったようで、T社技師長宛てのたいへん満足との感謝状と、別に運河の鍵が駐パナマ日本公使、顧問としてご援助をいただいた日本国鉄副技師長、T社技師長の3氏に贈られたことが報道されました(昭和37年2月1日:サンケイ新聞、他)。

| |

|

|

|

試作車での経験を基に改良を施した量産車は昭和39(1964)年初頭から納入され、翌年8月には59両の曳船機関車と、同じ走行装置を備えたクレーン機関車3両とを完納しました。それ以来パナマ運河を通過する船舶は好むと好まざるとに拘らず、すべて日本製機関車によって曳船されることになりました。

すべての車両の納入時から1年間、サービス・エンジニア(正式にはGarantee Engineerと云います)を現地に駐在させるという契約に基づいて、この間3名が交代で現地に駐在し、納入車両の受入、整備に立ち会い、不具合やトラブルの連絡に当たりましたが、私はその中間期間、納入の最盛期に滞在しました。昭和39(1964)年8月末から40(1965)年9月末まで1年強、熱帯の1年を経験しました。この間の見聞、体験を第2部、第3部で紹介したいと思います。この間日本では東京オリンピックが開催され、新幹線が開業して熱気に包まれていた頃かと思います。

(注:この滞在記はまだ運河地帯(Canal Zone)がアメリカの管理下にあった時代のものであることをお断りしておきます。)

中東の動乱の際にはスエズ運河を避けた船舶でパナマ運河の通行量も多くなりましたが、一日も休まず既納57両(試作車を量産型に改造する際2両を廃車)の機関車で乗り切ってきました。水門堰(Lock)で機関車の補助により船を通過させる業務をロッケージ(lockage)と言いますが、昭和52(1977)年になってアラスカ原油の大西洋岸への輸送の拡大に対応して、ロッケージの効率を高めるため「リレー・ロッケージ」方式を導入することになり、追加機関車の入札招請が出されました。しかしこのときはその内容が既納機関車の仕様そのものであったため他に応札するところがなく、無競争で落札して8両を納入、のち更に10両を納入しました。

アメリカのカーター大統領時代の1977年、パナマ共和国との新運河条約が締結され、2000年を期して運河地帯をパナマ共和国に返還することが決まりました。そして返還を目前に控えた1996年、機関車のモデル・チェンジを図って、全く新しい仕様で再び全世界に国際入札の招請が出されました。この度はヨーロッパ勢も入札に参加、結果は我々グループとスイス勢との一騎打ちになったようですが、既納車の稼働実績が大きく評価されて再び受注に成功しました。

この新機関車は従来の機関車よりメンテナンスの軽減を重視し、ハイテク技術を盛り込んだ仕様でしたが、機関車の駆動に可変周波インバーターを採用、油圧ウィンドラス制御、走行制御にコンピュータ制御を導入したハイテク機関車として、後輩達が見事にその要求を実現してくれました。

(参考:東洋電機技報第105号/東洋電機技報第106号)

そして1999年12月14日ミラフローレス・ロックで行われた記念すべきパナマ運河の返還式典で、納入された先行試作車のデッキにパナマ共和国大統領、カーター元アメリカ合衆国大統領、スペイン国王、その他のVIPを乗せて、式場に登場するといった華々しい演出にも使われたとのことです。(日本鉄道車輌輸出組合50年小史参照) 私どももこの新型機関車が新生パナマ共和国の発展を担う大きな役割を果たすものと期待しています。

| PAGE TOP |

2005.11.21 開設 2007.6.21 付記追記更新